PANDEMIA e QUESTIONI di GENERE

- Autore: CNA Rieti

- •

- 14 set, 2020

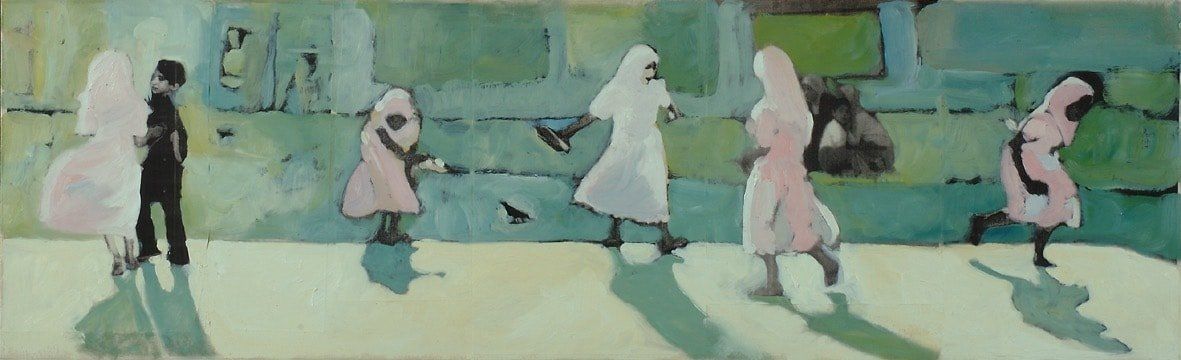

Articolo: Vincenza Bufacchi-Direttrice CNA Rieti Quadro: Olio di Laura Federici Moschea ovest 50x150

La pandemia e il conseguente lockdown, hanno fatto riemergere un

dibattito su un tema che, in altri tempi, si sarebbe chiamato "questione

femminile".

Cosi ci si è "accorti" con stupore che sulle donne pesa

ancora la maggior parte del lavoro di cura e di educazione della prole,

che le donne lavorano in numero minore degli uomini, ma perdono lavoro

in numero maggiore.

Ora quel che veramente stupisce in questo dibattito è lo stupore!

Ma lo stupore è anche indicatore di quanto in questi ultimi anni il

problema del rapporto tra le donne e l'organizzazione sociale e, più in

generale, il tema della differenza di genere e delle sue implicazioni

economiche, sociali, culturali e valoriali, siano spariti dall'agenda

politica e siano stati appannaggio di pochi addetti ai lavori, per lo

più di addette ai lavori, economiste, filosofe, sociologhe.

Qualcuno

deve aver pensato che in questi anni privi di movimenti femminili e

femministi e delle loro lotte, si fosse compiuto qualche miracolo e che

tutte le contraddizioni si fossero misteriosamente risolte.

Quando

dico assenza di movimenti femminili e femministi penso a quella presenza

organizzata e permanente che, attraverso l'elaborazione prima e

l'iniziativa politica poi, poneva obiettivi e raggiungeva risultati cioè

conquiste sociali, culturali, e non la caratteristica di episodicità di

movimenti, pure encomiabili, come il Me Too.

In realtà in questi

anni non solo nessuna nuova significativa conquista è stata fatta, ma

quel che è più grave è l'arretramento culturale anche su elementari

acquisizioni che sembravano ormai patrimonio condiviso si è tornati così

a trattare i problemi che riguardano la presenza delle donne nella

società come i problemi di una minoranza, dimenticando che le donne non

sono na minoranza e che la differenza di genere è la differenza delle

differenze, quella che si riproduce in qualsiasi classificazione, in

qualsiasi ambito.

Non c'è bisogno di molti esempi per capire questo

elementare concetto: i giovani sono, uomini e donne, i diversamente

abili sono uomini e donne, qualsiasi minoranza etnica è formata da

uomini e donne.

Ho citato questo esempio perché è forse il più eclatante.

Ma perché è successo tutto questo?

Credo che l'azione dei movimenti femminili e femministi e quindi anche

la loro capacità di dettare l'agenda politica ai partiti e alle

istituzioni, si sia esaurita nel momento in cui l'obiettivo per il quale

lottare non era più chiaramente individuato nella conquista di un

diritto, quale atto di riparazione di una disuguaglianza formalmente

sancita dall'ordinamento giuridico.

Negli anni '70, '80 e '90 gli

obiettivi dell'iniziativa politica erano chiaramente individuati, basta

scorrere l'elenco delle numerosissime leggi promulgate in quegli anni,

pietre miliari prima nel percorso di emancipazione delle donne e poi di

valorizzazione della differenza di genere.

Questo lungo processo

iniziato nel 1919 con l'abolizione della tutela maritale, si conclude

nel 1996, quando viene approvata la legge sulla violenza sessuale che

iscrive il reato tra quelli contro la persona e non più tra quelli

contro la moralità e il buon costume.

Tra queste due date il

suffragio universale del 1946 e le leggi degli anni '70, il nuovo

diritto di famiglia, la legge di parità di trattamento, quella

sull'interruzione di gravidanza, solo per citarne alcune perché l'elenco

sarebbe lunghissimo.

Sembra che la lotta per queste conquiste abbia

fiaccato le donne dei movimenti e dei partiti, forse hanno pensato che

l'aver affidato all'ordinamento giuridico le conquiste, fosse

sufficiente a produrre i mutamenti sociali e culturali che in parte le

leggi registravano, perché già maturate nella coscienza civile, in parte

promuovevano.

Cosi non è stato e, come in tutti i fenomeni che

hanno a che fare con la vita, là dove non si producono passi in avanti,

si producono arretramenti.

Che cosa si può o si deve fare ?

La mia idea è che per andare avanti bisogna tornare indietro e riprendere il compito dal punto in cui si era interrotto.

Bisogna tornare a elaborare, organizzare, produrre iniziative, bisogna cioè tornare all'agire politico.

Bisogna ricominciare a lottare per tutte quelle conquiste sociali che

riguardano tutti, ma che impattano maggiormente sulla vita delle donne

perché per lo più o esclusivamente sono loro a subire le conseguenze dei

mancati mutamenti sociali.

Ma oltre a questo e forse prima di

questo c'è da svolgere un compito più difficile perché bisogna

organizzare azioni che abbiano come obiettivo il cambiamento

dell'immaginario collettivo, cioè un cambiamento culturale e ravvisare

nel mutamento perseguito un orizzonte di senso.

L'esperienza mostra che molto spesso le leggi non bastano se non si cambia l'universo simbolico.

Chi impedisce oggi alle giovani di frequentare le facoltà scientifiche?

Nulla, se non stereotipi ancora largamente diffusi che prevedono ruoli

maschili e femminili cristallizzati, addirittura pregiudizi sulle

capacità delle donne e altre analoghe aberrazioni.

Un potente alleato di questa percezione del mondo è il linguaggio.

Fino a quando il genere femminile sarà usato per definire ciò che è

riferito a una donna, non sarà possibile la costruzione di un

immaginario collettivo che riconosca che il mondo è popolato da due

sessi.

Fino a quando le donne non saranno nominate, non saranno!

"Nomina sunt consequentia rerum" scriveva Giustiniano nelle Istituzioni,

per dire che prima ci sono le cose e poi le si nomina, e

conseguentemente che finché non le si nomina non ci sono.

Nessuno

forse ha espresso meglio questo concetto di come abbia fatto

Wittgenstein, il grande filosofo del linguaggio, quando dice: "I limiti

del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo".

Per l'uso del

genere femminile nella lingua italiana ci sono anche le regole scritte

da due grammatici addirittura di fine '800.

Ora ci sono le donne in

tutti i mestieri e i ruoli e ci sono le regole per nominarle: le

fornaie, le direttrici, le sindache, le prefette.

Perciò non possono

più trovare legittimazione le espressioni "voglio essere chiamata", o

"suona male", per perpetuare un uso sessista della lingua italiana.

Quanto alla prima espressione bisogna replicare che ci sono le regole e

non le preferenze individuali, quanto alla seconda che ci sono tante

parole che suonano male ma non per questo non le usiamo, e che,

comunque, usandole perderanno questa caratteristica. Quanto dovette

suonare male la parola maestra quando la si cominciò ad usare per

indicare un "maestro" donna? Eppure oggi che questo lavoro si è molto

femminilizzato, quasi "suona male" il maschile maestro.

Le parole

declinate al femminile devono costituire il lessico della costruzione di

un universo simbolico che preluda alla piena e completa espressione

delle donne.

La specie umana è l'unica specie che è diventato genere

e proprio questa caratteristica ha prodotto il patrimonio di bellezza

fatta di scoperte scientifiche, opere artistiche, letterarie,

filosofiche, musicali.

Non si è riflettuto a sufficienza sul

nocumento arrecato, prima alle donne, e poi a tutto il genere umano, per

aver impedito loro di sprimere compiutamente la loro appartenenza al

genere umano.

Celebriamo le creazioni di tanti pittori, scultori,

musicisti, poeti, filosofi, scienziati, ma un così esiguo numero di

opere di pittrici, scultrici, petesse, filosofe, scienziate, perfino di

Sante, da avere la immediata percezione di che cosa l'umanità abbia

perso!

Quanto ancora dovrà continuare? Quanto ancora l'umanità dovrà perdere?

Queste domande interrogano innanzitutto le donne, ma non solo le donne.

Vincenza Bufacchi

Olio di Laura Federici

Moschea ovest 50x150

Tel. 0746251082

clienti o, ancora, ai requisiti richiesti dai bandi per la partecipazione a gare d'appalto o a bandi per ottenere incentivi.

Alcuni esempi di certificazioni:

Per informazioni o prenotare un appuntamento: