"𝗶𝗹 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗯𝗼𝗿𝗴𝗼" 𝗱𝗶... 𝗥𝗶𝗲𝘁𝗶

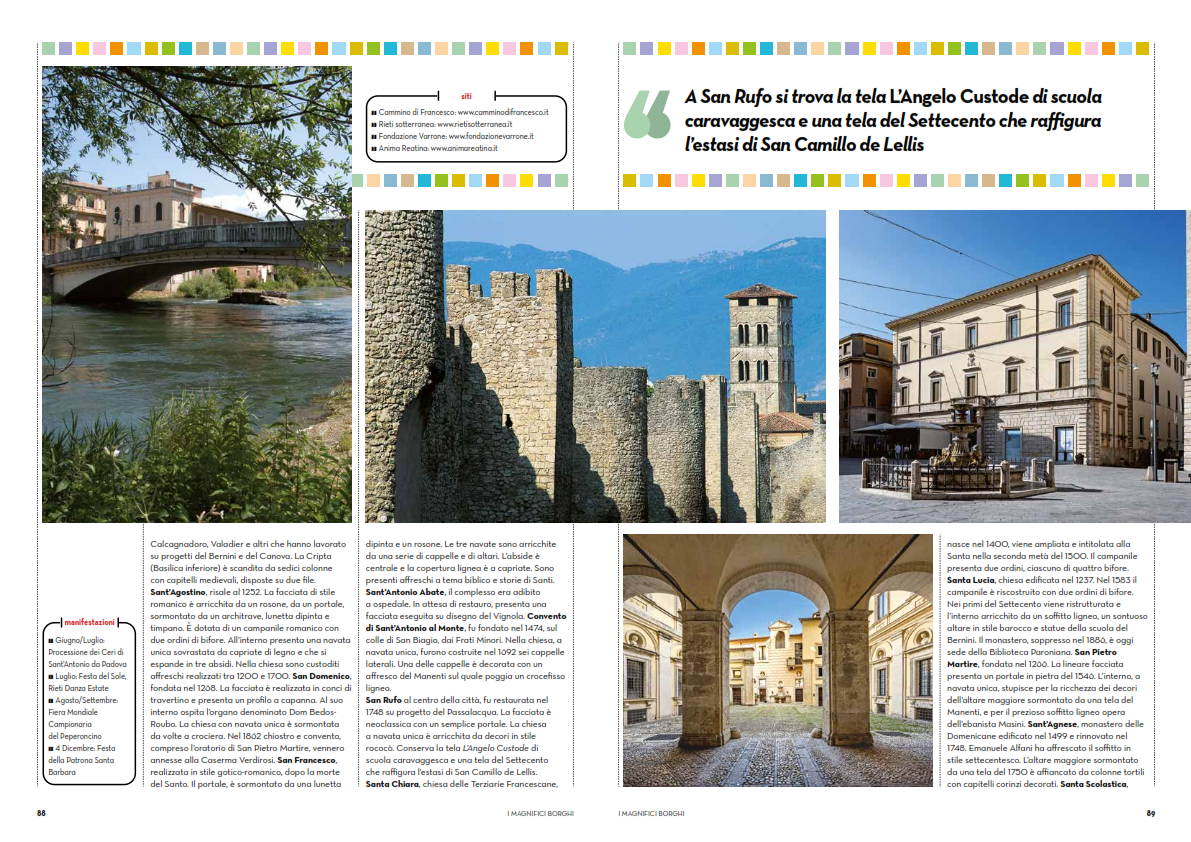

Rieti una città d’acqua

𝗧𝗼𝗽𝗼𝗻𝗶𝗺𝗼

Antica Reate, dalla divinità Rhea madre di tutti gli Dei.

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶

Altezza:405 m s.l.m.

Area: 206,46 km²

Abitanti: 45.276

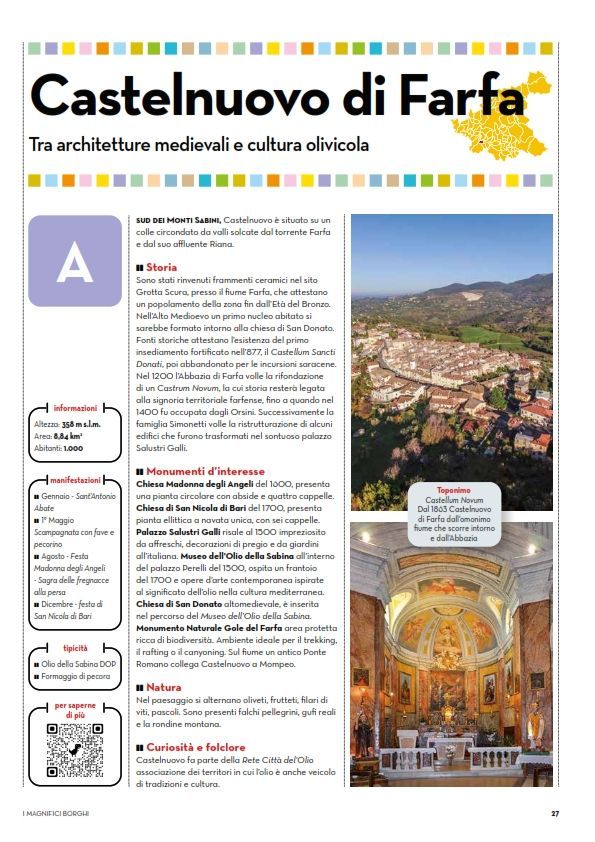

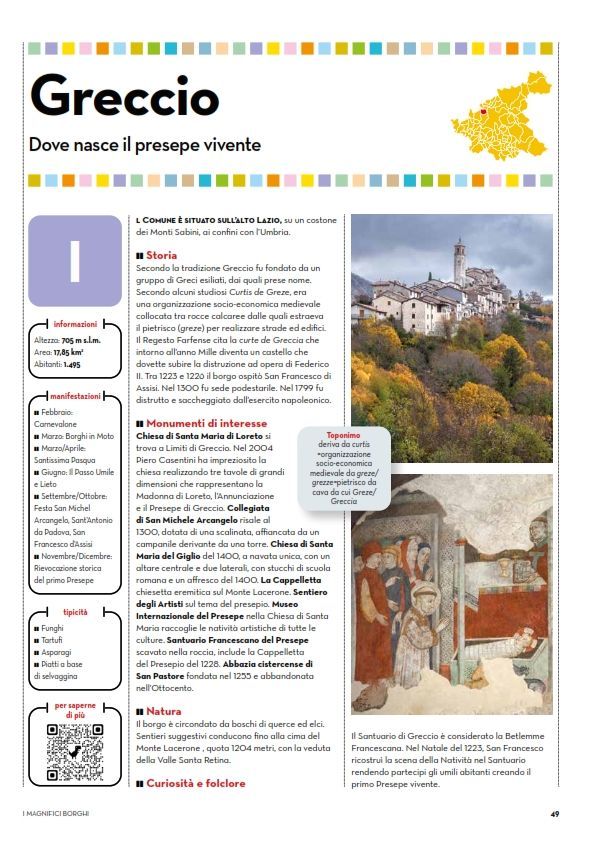

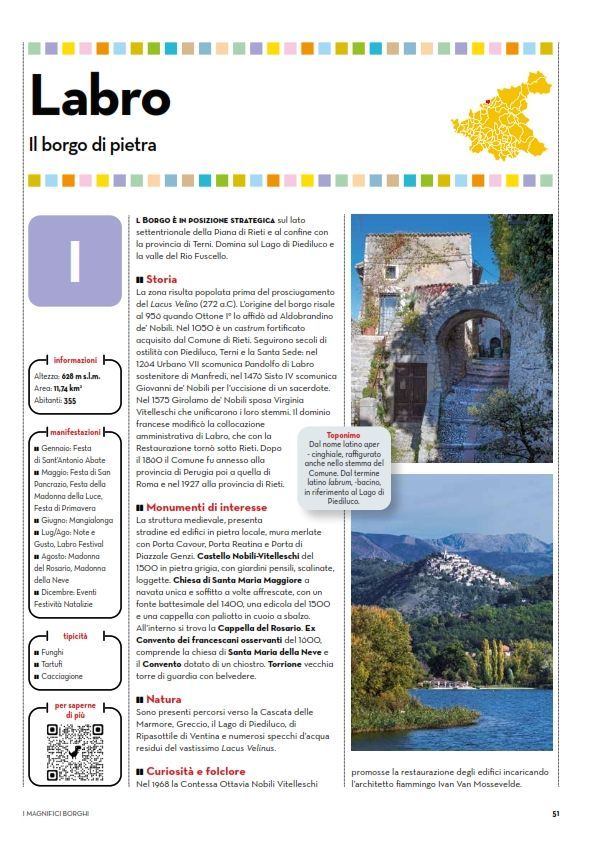

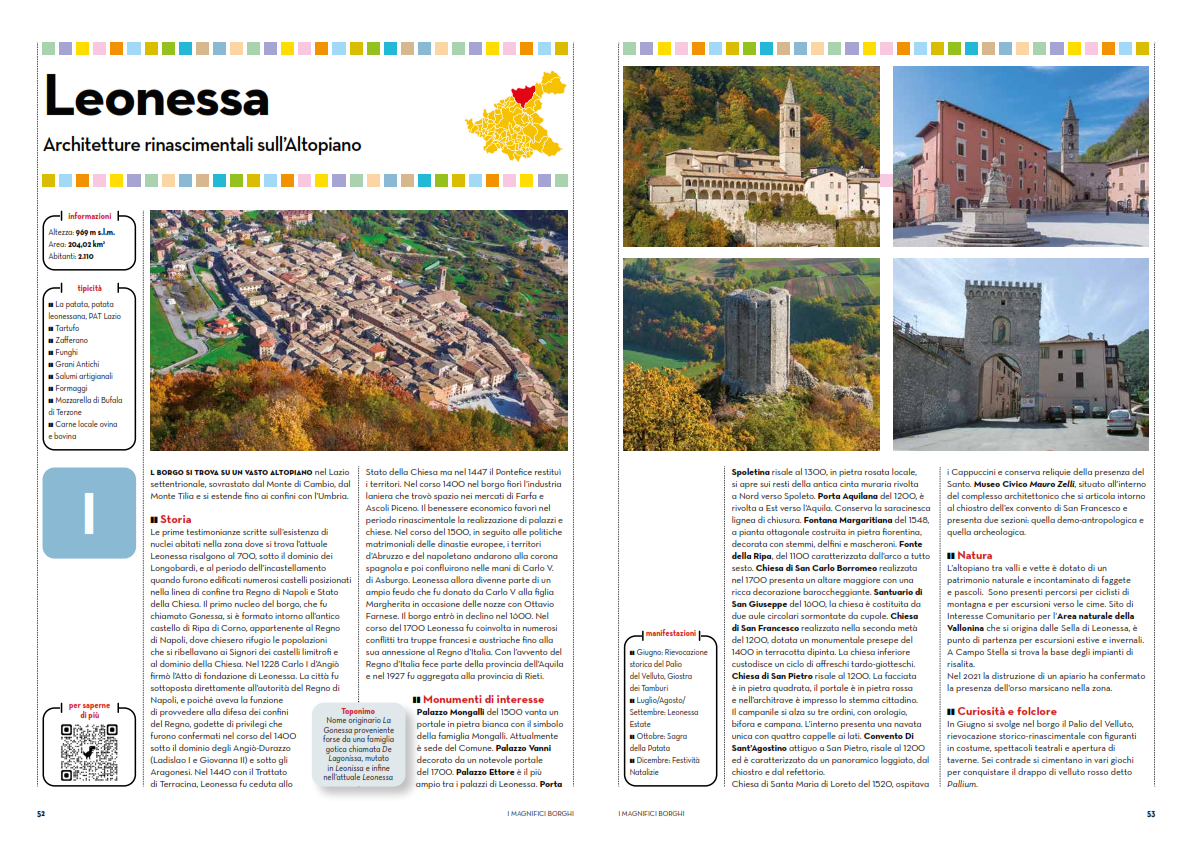

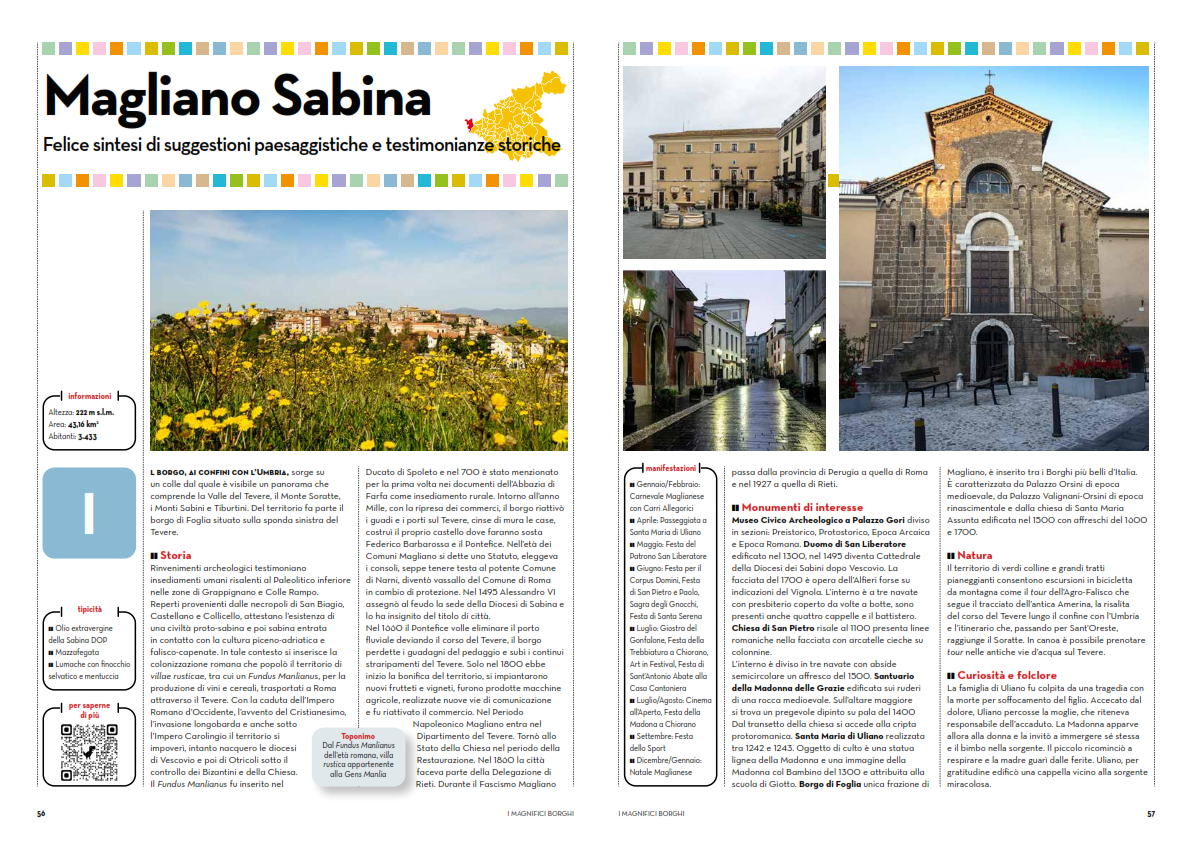

𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼

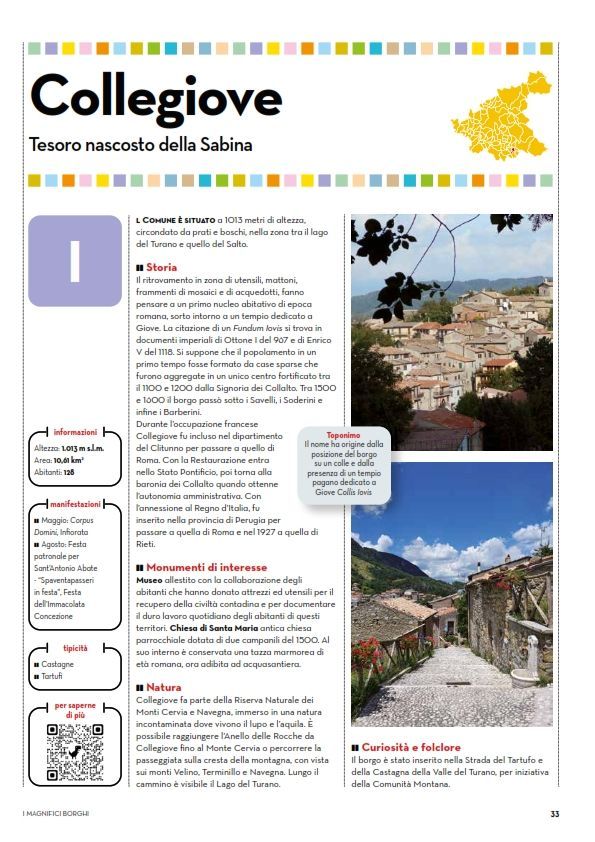

E’ pianura ma fu lago, acquitrino e palude. La conca di Rieti è incoronata dalla cerchia dei Monti Sabini e Reatini, è solcata dal fiume Velino e dal suo affluente Turano.

𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮

La città sabina fu conquistata nel 290 a.C. dal console romano Curio Dentato. Manten-ne il diritto al proprio culto e usanze; fu prefettura ed ebbe cittadinanza romana senza diritto di suffragio. Molti cittadini illustri di Roma provenivano da Rieti: Marco Terenzio Varrone, il generale Publio Vitinio, alcune famiglie imperiali come i Claudii, i Publii e i Flavii. Con la decadenza dell’Impero Romano, durante il regno dei Goti, Rieti fu ammi-nistrata da un priore; con i Longobardi fu un importante gastaldato, facente parte del Ducato di Spoleto. Dall’800 al 900 si intensificarono le razzie dei Saraceni. I Longobardi nel 900 restituirono al Papa la Sabina Tiberina, per cui il contado di Rieti venne ridi-mensionato rimanendo nell’orbita del Ducato di Spoleto e della Santa Sede fino al 1100. Nell’ambito delle lotte per le investiture tra Impero e Papato, nel 1151 la città fu assediata, presa per fame e gravemente danneggiate da Ruggero II il Normanno. Rieti venne ricostruita e divenne libero comune di parte guelfa nel 1171, quindi esercitò le sue autonomie amministrative sotto la protezione papale. Con il trasferimento della sede papale ad Avignone, la città fu conquistata dal Re di Napoli. Seguì un periodo di lotte fra guelfi e ghibellini, alle quali si aggiunsero le rivalità tra potenti famiglie baronali romane che misero in atto una aggressiva politica di espansione e si impossessarono di castelli e paesi della Sabina. Quando la sede papale rientrò a Roma, intorno alla metà del 1300, la Santa Sede riportò sotto il suo controllo Rieti, che fu retta da un governa-tore pontificio. Il 1400, il 1500 e il 1600 furono secoli di lotte intestine tra Rieti e le au-tonomie limitrofe, avamposti del regno napoletano. Le idee della Rivoluzione Francese conquistarono una parte del patriziato e della borghesia della città che sostenne la Re-pubblica di Gioacchino Murat, proclamata nel 1799. Quando Ferdinando IV riprese il possesso di Napoli, occupò e saccheggiò Rieti per punirla dell’appoggio dato ai France-si. Nei primi del 1800 la Sabina fu annessa all’Impero francese, inserita nel Dipartimen-to del Tevere, con Rieti capoluogo e Sottoprefettura. Nella fase della Restaurazione lo Stato Pontificio ricostituì la Provincia Sabina come Delegazione Apostolica, con Rieti capoluogo, suddivisa in diversi Governi distrettuali. In seguito all’Unità d’Italia, nel 1860, la città fece parte dell’Umbria; nel 1923 fu aggregata alla provincia di Roma per diventare provincia autonoma nel 1927.

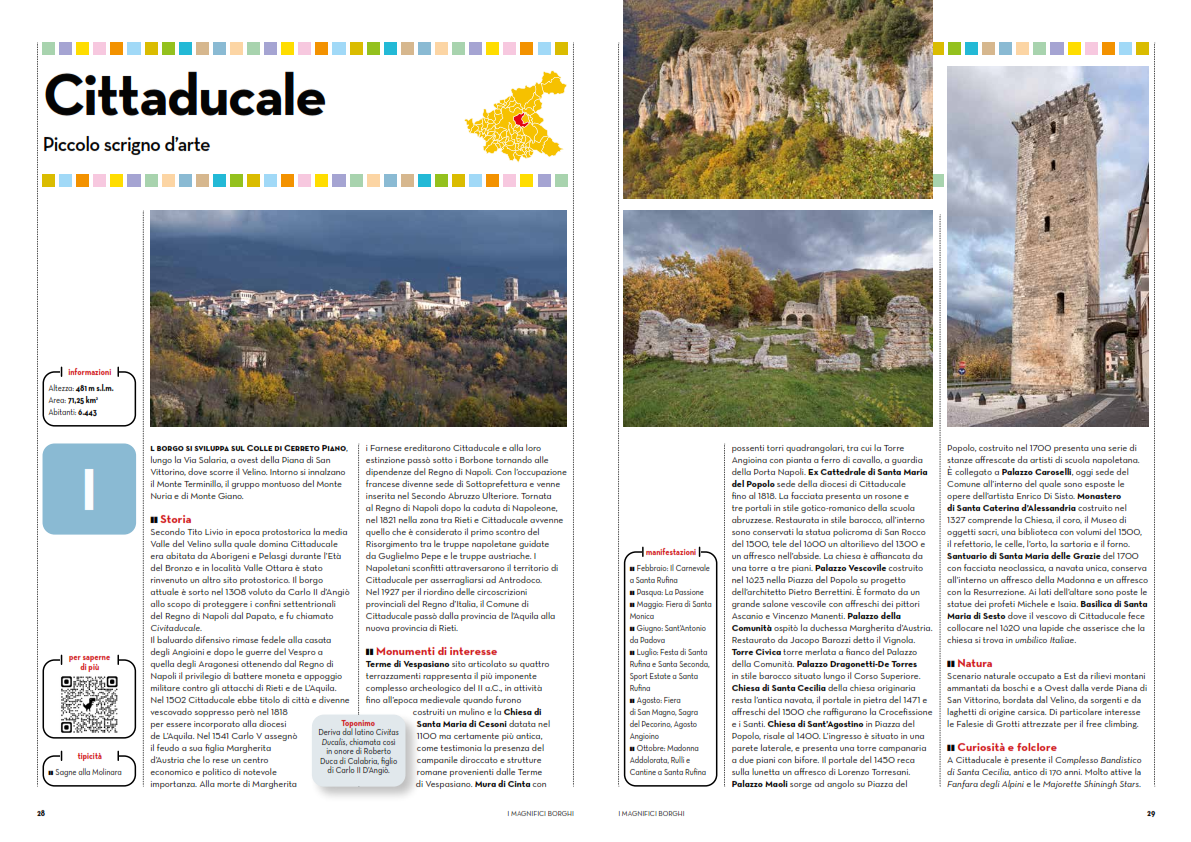

𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲

(Architettura religiosa)

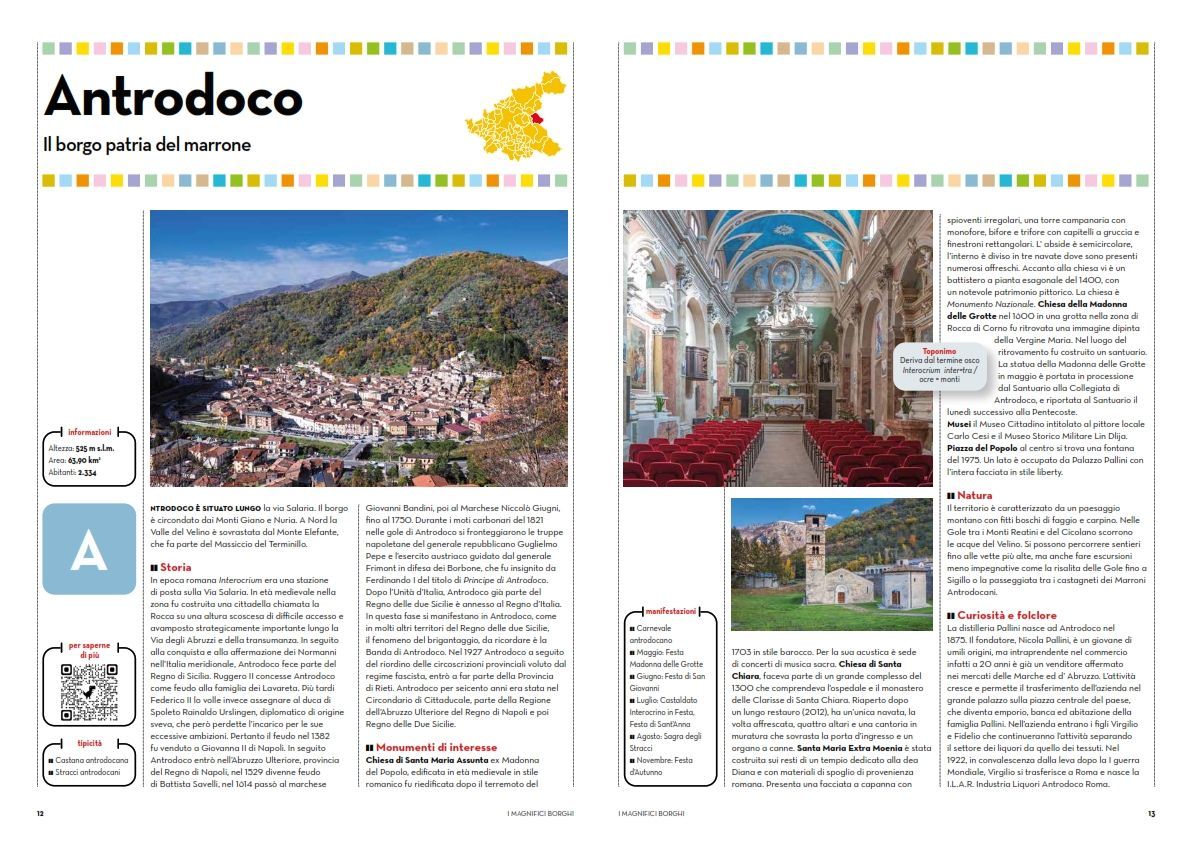

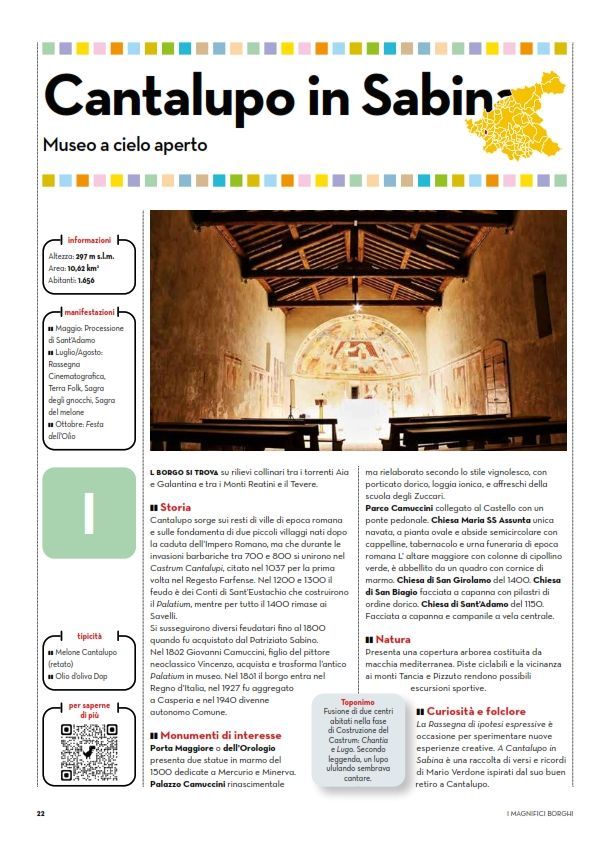

Cattedrale di Santa Maria Assunta, risalente al XII secolo, si compone di quattro edifi-ci: la Torre campanaria, il Battistero, la Cattedrale e la Cripta. La Torre campanaria mo-stra due ordini di bifore. Il portico è costituito da ampie volte sostenute da piloni otta-gonali. Il Battistero di San Giovanni in Fonte, realizzato nel 1200, conserva il fonte marmoreo. La Cattedrale (basilica superiore), realizzata in un sontuoso stile barocco, presenta tre navate, un’abside con cupola e pregiate cappelle. Custodisce inoltre statue marmoree, affreschi, decori ad opera di artisti come Manenti, Calcagnadoro, Valadier e altri che hanno lavorato su progetti del Bernini e del Canova. La Cripta (basilica infe-riore) è divisa da sedici colonne, con capitelli medievali, disposte su due file.

Sant’Agostino risale al 1252. La facciata di stile romanico è arricchita da un rosone, da un portale, sormontato da un architrave con lunetta affrescata e sovrastata dal timpa-no. È dotata di un campanile romanico con due ordini di bifore. L’interno a navata uni-ca sormontata da capriate di legno termina in tre absidi, le pareti sono abbellite da affreschi realizzati tra il 1200 e il 1700.

San Domenico, fondata nel 1268. La facciata è realizzata in conci di travertino e pre-senta un profilo a capanna. Al suo interno custodisce l’organo denominato Dom Bedos-Roubo. La chiesa con navata unica è sormontata da volte a crociera. Nel 1862 chiostro e convento compreso l’oratorio di San Pietro Martire, vennero annessi alla caserma Verdirosi.

San Francesco, realizzata in stile gotico-romanico, dopo la morte del Santo, ha il porta-le sormontato da una lunetta dipinta e un rosone. A navata unica è arricchita a sinistra da tre cappelle e a destra da tre altari. L’abside è a pianta quadrata e la copertura li-gnea è a capriate. Sono presenti affreschi a tema biblico e storie di Santi.

Sant’Antonio Abate, il complesso era adibito a ospedale. In attesa di restauro, presen-ta una facciata eseguita su disegno del Vignola.

Convento di Sant’Antonio al Monte, fu fondato nel 1474, sul colle di San Biagio, dai Frati Minori. Nella chiesa, a navata unica, furono costruite nel 1692 sei cappelle latera-li. In una delle cappelle affrescata dal Manenti spicca un crocefisso ligneo.

San Rufo al centro della città, fu restaurata nel 1748 su progetto del Passalacqua. La facciata è neoclassica con un semplice portale. La chiesa a navata unica è arricchita da decori in stile rococò. Conserva la tela de L’Angelo Custode di scuola caravaggesca e una tela del Settecento che raffigura l’estasi di San Camillo de Lellis.

Santa Chiara, chiesa delle Suore Francescane, nasce nel 1400, viene ampliata e intito-lata alla Santa nella seconda metà del 1500. Il campanile presenta due ordini, ciascuno con quattro bifore.

Santa Lucia, chiesa edificata nel 1237, subì nel tempo vari interventi. Nei primi del Settecento viene ristrutturata e l’interno arricchito da un soffitto ligneo, un sontuoso altare in stile barocco e statue della scuola del Bernini. Il monastero attiguo fu soppres-so nel 1886 e oggi ospita la Biblioteca Paroniana.

San Pietro Martire, fondata nel 1266. La lineare facciata presenta un portale in pietra del 1546. L’interno, a navata unica, stupisce per la ricchezza dei decori dell’altare mag-giore sormontato da una tela del Manenti, e per il prezioso soffitto ligneo opera dell’ebanista Masini.

Sant’Agnese, monastero delle Domenicane edificato nel 1499 e rinnovato nel 1748. Emanuele Alfani ha affrescato il soffitto. L’altare maggiore, sormontato da una tela del 1750, è affiancato da colonne tortili con capitelli corinzi decorati.

Santa Scolastica, nasce nel 1334 come chiesa del convento femminile benedettino. Un piccolo portico introduce all’interno che conserva una tela del 1753 di Gerolamo Pesci, e tre pale d’altare del 1903 di Antonino Calcagnadoro e una terza della scuola del Car-racci. Sotto il governo napoleonico il convento fu convertito in carcere, oggi ospita l’Auditorium Varrone.

A pochi chilometri dal centro cittadino, il Santuario di Santa Maria de La Foresta, im-merso nel verde, accolse San Francesco che vi soggiornò nel 1225, ospite della vicina chiesetta rurale di San Fabiano.

Fontecolombo, il complesso religioso si trova sul Monte Raniero. La chiesa principale è dedicata ai Santi Francesco e Bernardino ed è stata consacrata nel 1450; la cappella della Maddalena, vicino al Romitorio, risale invece alla prima metà del 1200. Intorno al Chiostro sono presenti due porticati. Il Sacro Speco, la cappella di San Michele e la grotta, ricovero del Santo, si trovano ai margini del complesso conventuale.

(Architettura civile)

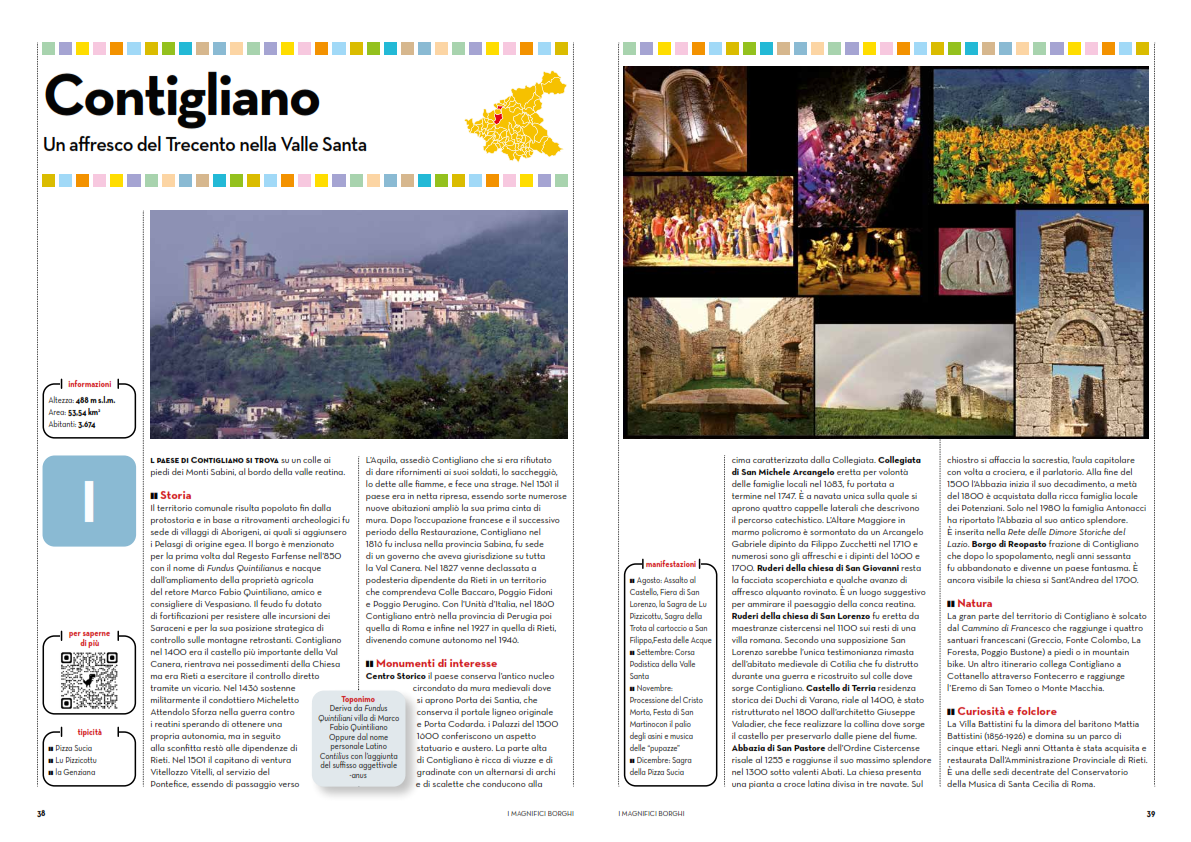

Palazzo Comunale, il cui nucleo originario è stato eretto nella seconda metà del 1200 nello stesso luogo del Foro della città antica. Un primo ampliamento, su progetto del Vignola, risale al 1563. Nel corso del 1700 è l’architetto Brioni a disegnare la facciata che culmina in un piccolo campanile a vela. Il portico è stato ristrutturato nel 1900 dall’architetto Bazzani, ideatore anche dell’atrio e della scala. Tra il 1939 e il 1956 viene costruita la torre civica adiacente all’edificio. Attraverso una grande porta di noce scol-pita si accede alla Sala Consiliare, affrescata nel 1909 dal Calcagnadoro.

Palazzo Dosi Delfini, iniziato nel 1600 con il piano terreno in bugnato di pietra calca-rea, presenta un portale di accesso tra due colonne che sostengono una piccola loggia. Si accede quindi, a un chiostro ellittico in cui si affacciano le balconate dei due piani del palazzo.

Palazzo Crispolti, costruito nei primi del settecento, si eleva su tre ordini di stile rina-scimentale. Al primo livello, realizzato in bugnato con un grande portone d’ingresso, segue un secondo livello con balcone e finestre sormontate da timpani. Conserva all’interno affreschi e pitture di Arduino Angelucci.

Palazzo Potenziani Fabri, l’edificio nasce nel 1298. La famiglia Pasimelli iniziò i lavori che proseguirono con la famiglia Fabri, dal 1500 al 1600. Alla fine del 1700 la proprietà fu acquistata dai principi Potenziani. Conserva all’interno decorazioni pittoriche realiz-zate nell’arco di cinque secoli per cui il loro stile corrisponde all’estetica che va dal pe-riodo angioino alla metà del 1600. Attualmente è sede della Fondazione Varrone.

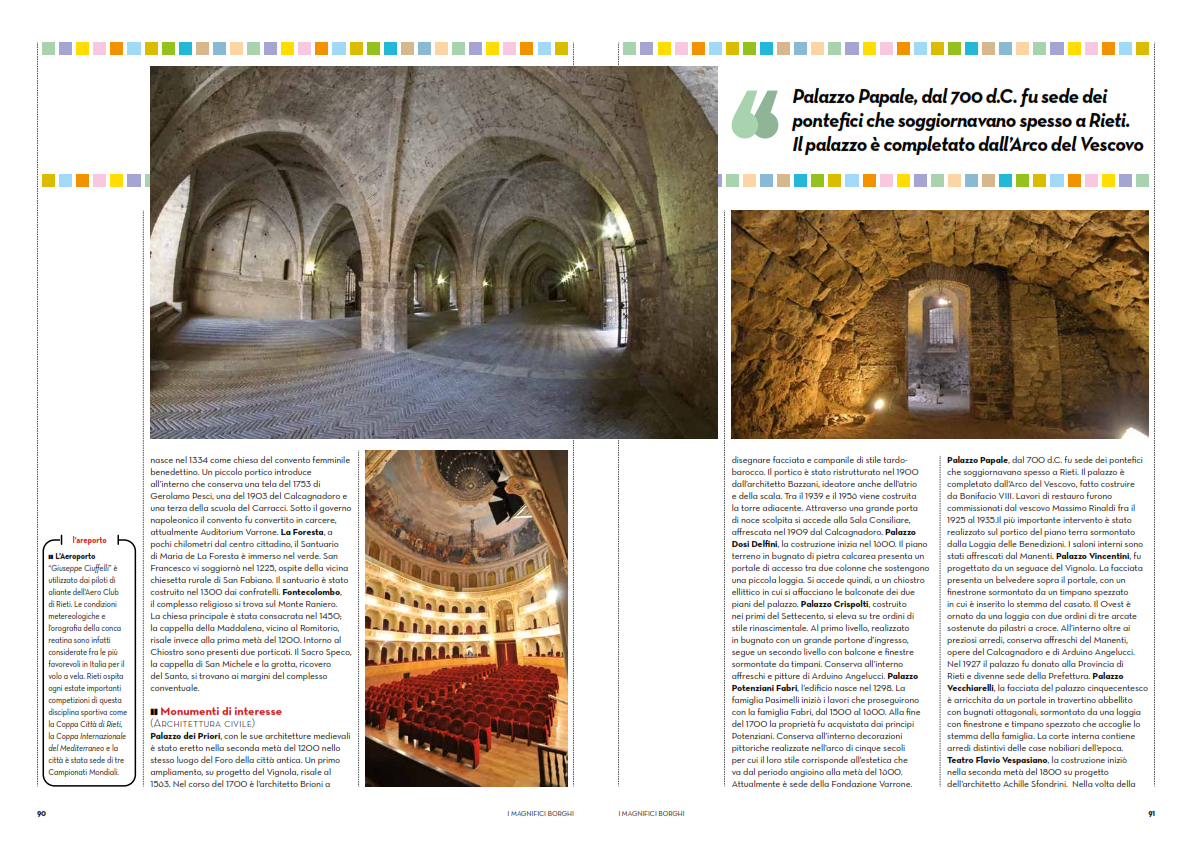

Palazzo Papale, dal XII secolo fu sede dei pontefici che soggiornavano spesso a Rieti. Il palazzo è completato dall’Arco del Vescovo, fatto costruire da Bonifacio VIII. Lavori di restauro furono commissionati dal vescovo Massimo Rinaldi fra il 1925 al 1935.Il più importante intervento è stato realizzato sul portico del piano terra sormontato dalla Loggia delle Benedizioni. I saloni interni sono stati affrescati dal Manenti.

Palazzo Vincentini fù progettato da un seguace del Vignola. La facciata presenta un portale decorato sul quale si apre un finestrone sormontato da un timpano spezzato in cui è inserito lo stemma del casato. Il lato rivolto verso la Cattedrale è ornato da una loggia con due ordini di tre arcate sostenute da pilastri. All’interno oltre ai preziosi ar-redi, conserva affreschi del Manenti e opere del Calcagnadoro e di Arduino Angelucci. Nel 1927 il palazzo fu donato alla Provincia di Rieti che nel dopoguerra cedette i locali alla Prefettura.

Palazzo Vecchiarelli, la facciata del palazzo cinquecentesco è arricchita da un portale in travertino abbellito con bugnati ottagonali, sormontato da una loggia con finestrone e timpano spezzato che accoglie lo stemma della famiglia. La corte interna contiene ar-redi distintivi delle case nobiliari dell’epoca.

Teatro Flavio Vespasiano, la costruzione fu realizzata nella seconda metà del 1800 su progetto dell’architetto Achille Sfondrini. La volta della cupola fu ornata a tempera con un’opera di Giulio Rolland e celebra il Trionfo di Tito e Vespasiano. La platea è divisa in due settori e presenta tre ordini di palchi con eleganti stucchi. Da sottolineare la straordinaria acustica tra le migliori in Italia.

Museo civico, è diviso in due settori: uno storico-artistico ubicato nel Palazzo Comuna-le dove tra le tante opere si può ammirare il Gesso dell’Ebe di Canova. Nella sezione ar-cheologica ubicata nell’ex Monastero di Santa Lucia sono conservati i reperti prove-nienti dalla Sabina.

Museo Diocesiano comprende la Pinacoteca nel Palazzo Vescovile, le Sagrestie nella Basilica, il Museo del Tesoro del Duomo nel Battistero di San Giovanni. I beni artistici custoditi sono opere d’arte e arredi liturgici che provengono da donazioni e diocesi soppresse. Nel Palazzo Vescovile l’Archivio Diocesano nasce con l’obbligo di conserva-zione archivistica imposto da Papa Sisto V nel 1588; la Biblioteca Diocesana, custodisce molteplici donazioni, tra le quali notevole è quella che il Vescovo Giovanni De Vita donò nel 1767.

Biblioteca Paroniana, fondata nel 1831 da Ms. Giovanni Filippo Paroni, noto bibliofilo. La preziosa Sezione Antica è formata da 23.000 libri, codici, incunaboli, atlanti e altri testi che vanno dal 1400 al 1700. La Biblioteca comunale si è costituita subito dopo l’Unità d’Italia quando nel 1862 fu imposto ai Comuni di acquisire le biblioteche degli Enti ecclesiastici. Attualmente si trova nell’ex Monastero di Santa Lucia.

Cinta Muraria, fu costruita nel 1200 con diversi tipi di pietra. E’ formata da un’alta cortina, lunga di circa 1800 metri, con torri semicilindriche e quadrate. Le porte di ac-cesso sono Porta d’Arci, Porta Conca, Porta San Giovanni e Porta Cintia. Porta Romana a meridione, si trova invece, isolata dalla cinta muraria.

Ponte Romano, fu costruito in epoca romana, utilizzando grandi blocchi di travertino. Restano visibili, adagiate sul letto del fiume, i resti di tre arcate affiancate dal nuovo ponte costruito negli anni trenta.

Rieti Sotterranea, fruibile con visite guidate, nasce dal collegamento di un viadotto di epoca romana con i sotterranei di alcune nobili dimore reatine.

Fontana dei Delfini, fu progettata nel 1600 e arricchita nella metà del 1800 con scultu-re di satiri e delfini. Rimossa e collocata in una zona periferica negli anni trenta, nel 1988 è stata restaurata e riportata nella Piazza del Comune.

Organo Pontificio Dom Bedos-Roubo Commissionato a Barthelemy Formentelli nel 2004 e ultimato nel 2009. Il lavoro del maestro si è basato su testi enciclopedici della seconda metà del 1700. Lo strumento, opera unica nel suo genere, consiste quindi in un organo in stile francese classico, connubio dei trattati dell’organaro F. Dom Bedos de Celles e dell’ebanista Mr Roubo Le Fils ma costruito in tempi moderni.

𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮

Il Velino è parte integrante del paesaggio urbano. Il suo corso di acque fredde e limpide divide in due la città. Riceve sulla Piana le acque del fiume Turano e lascia il territorio reatino per giungere in Umbria e formare la cascata delle Marmore

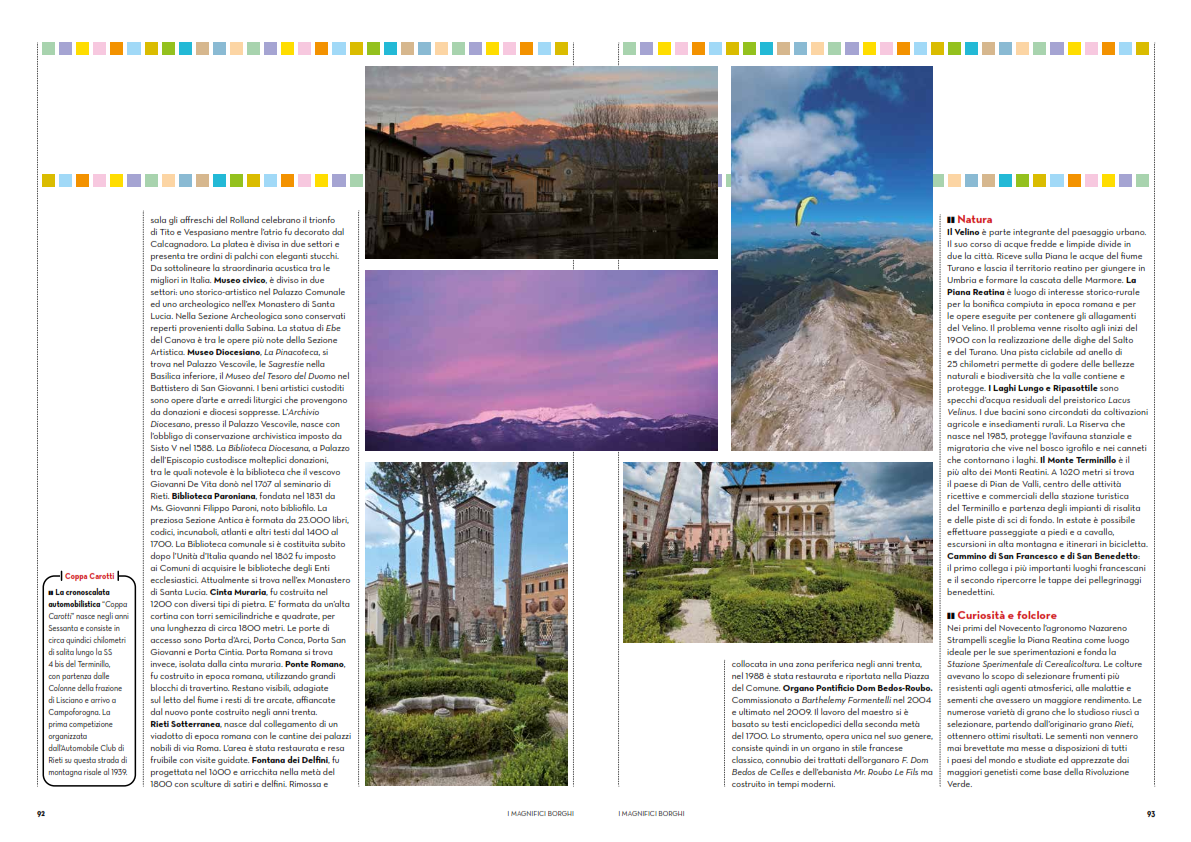

La Piana Reatina è luogo di interesse storico-rurale per la bonifica, compiuta in epoca romana, per contenere gli allagamenti del Velino. Il problema venne risolto agli inizi del 1900 con la realizzazione delle dighe del Salto e del Turano. Una pista ciclabile ad anel-lo di 25 chilometri permette di godere delle bellezze naturali e della biodiversità che la valle contiene e protegge.

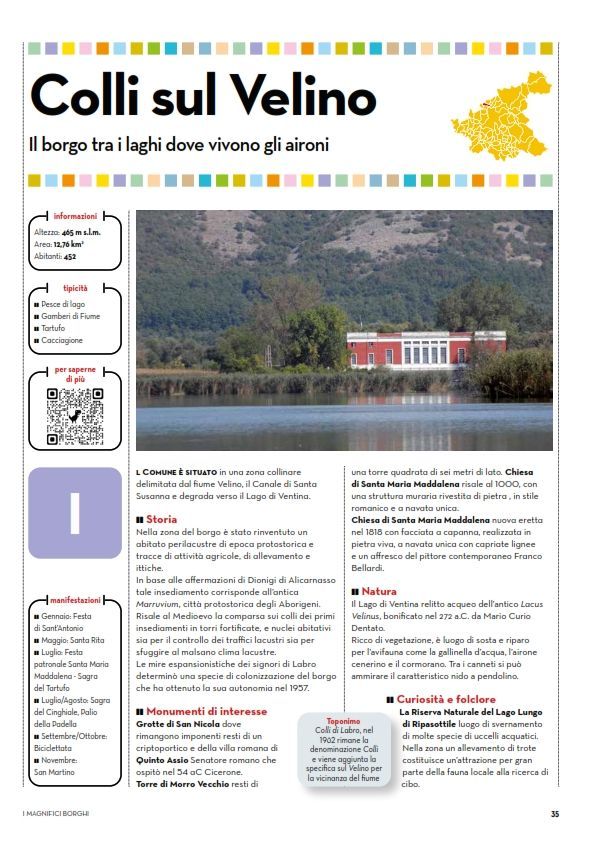

I Laghi Lungo e Ripasottile sono specchi d’acqua residuali del preistorico lago Velinus. I due bacini sono circondati da coltivazioni agricole e insediamenti rurali. La Riserva che nasce nel 1985, protegge l’avifauna stanziale e migratoria che vive nel bosco igrofilo e nei canneti che contornano i laghi.

Il Monte Terminillo è il più alto dei Monti Reatini. A 1620 metri si trova il paese di Pian de Valli, centro delle attività ricettive e commerciali della stazione turistica del Terminil-lo e partenza degli impianti di risalita e delle piste di sci di fondo. In estate è possibile effettuare passeggiate a piedi e a cavallo, escursioni in alta montagna e itinerari in bici-cletta.

Cammino di San Francesco e di San Benedetto: il primo collega i più importanti luoghi francescani e il secondo ripercorre le tappe dei pellegrinaggi benedettini.

𝐂𝐮𝐫𝐢𝐨𝐬𝐢𝐭𝐚' 𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐜𝐥𝐨𝐫𝐞

Nei primi del Novecento l’agronomo Nazareno Strampelli sceglie la Piana Reatina come luogo ideale per le sue sperimentazioni e fonda la Stazione Sperimentale di Cerealicol-tura. Le colture avevano lo scopo di selezionare frumenti più resistenti agli agenti at-mosferici, alle malattie e sementi che avessero un maggiore rendimento. Le numerose varietà di grano che lo studioso riuscì a selezionare, partendo dall’originario grano Rie-ti, diedero ottimi risultati. Le sementi non vennero mai brevettate ma messe a disposi-zioni di tutti i paesi del mondo e studiate ed apprezzate dai maggiori genetisti come base della Rivoluzione Verde.

𝗠𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶

Giugno/Luglio: Processione dei Ceri di Sant’Antonio da Padova,

Luglio: Festa del Sole, Rieti Danza Estate

Agosto/Settembre: Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino

4 Dicembre: Festa della Patrona Santa Barbara

𝐓𝐢𝐩𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚'

Fregnacce alla Reatina

Pizzicotti Reatini

Terzetti

La Mimosa

La Genziana

𝐏𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐩𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐮'

https://www.comune.rieti.it/